このような症状にお悩みの方は、

お気軽にご相談ください。

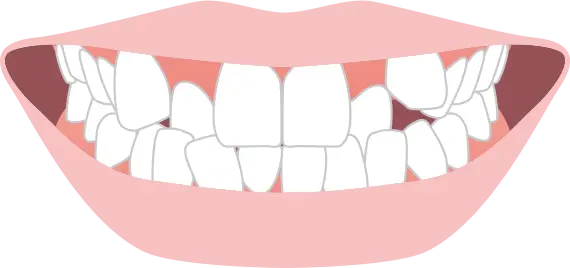

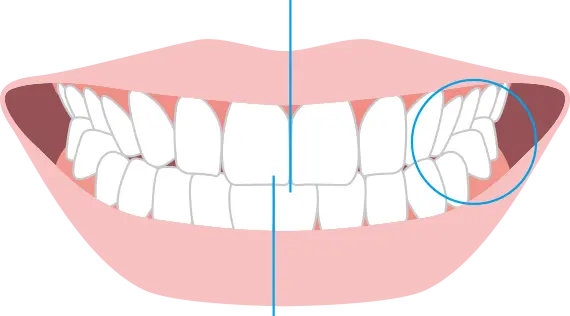

あごが横にずれている

(非対称・側方偏位)

Case06

あごの骨が横にずれているため、顔が曲がっているように見えます。多くの場合では、前歯の中心も横にずれています。

咬合(歯の噛み合わせ)のバランスの乱れが、左右のあごの関節や筋肉の不調(顎関節症)の原因となっていることもあります。

食べ物を噛みやすい、バランスの整った噛み合わせに改善することが必要となります。

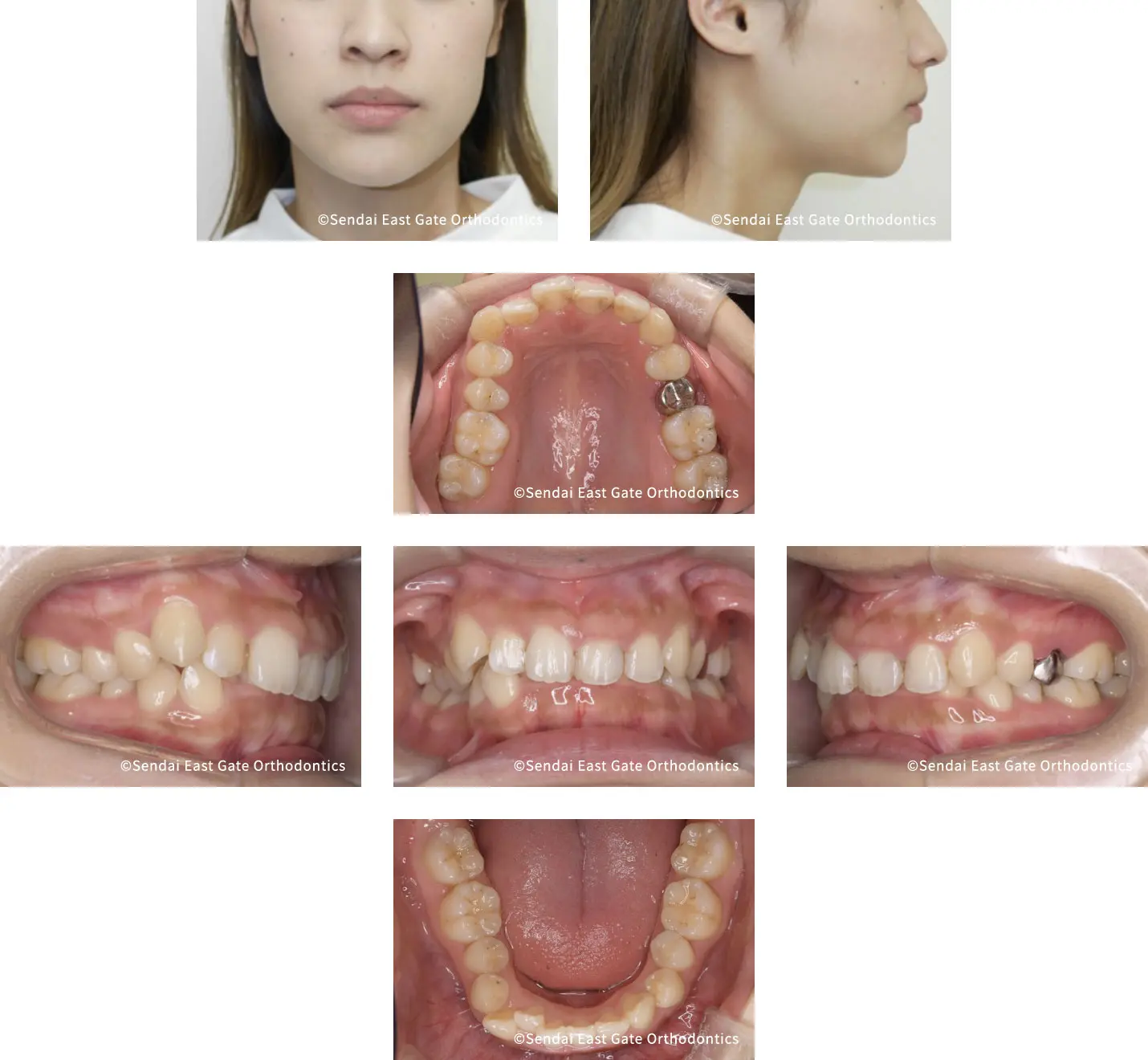

左下がりの咬合平面Cantとオトガイ右側偏位を呈し、重度ガミースマイルと過蓋咬合を伴う抜歯症例

| 主訴 | かみ合わせが深く、歯並びの見た目が悪い。ガミースマイルを治したい。 | ||

|---|---|---|---|

| 年齢・性別 | 22歳成人女性 佐藤 唯様 | 治療に用いた主な装置 | マルチブラケット |

| 抜歯部位 | 上顎左右5番8番、下顎左右8番 | 治療期間 | 4年2ヵ月 |

| 治療回数 | 54回 | 治療費 | 115万円~135万円 |

| 治療内容 | 上顔面から中顔面、下顔面へ徐々に右側へ偏位をしていました。また、ガミースマイルも重度であったため、上下顎顎骨移動術を前提とした外科矯正治療を検討しましたが、オトガイ部後退感は存在せず、前後的には軽度の上顎前突傾向、オトガイ部右側偏位も軽度であり、矯正歯科治療にて治療を行いました。 | ||

| この治療に おける リスク ・副作用 |

歯肉退縮・歯根吸収 | ||

- 治療前

-

- 治療中

-

- 治療後

-

非対称(大人・外科)【非抜歯治療】

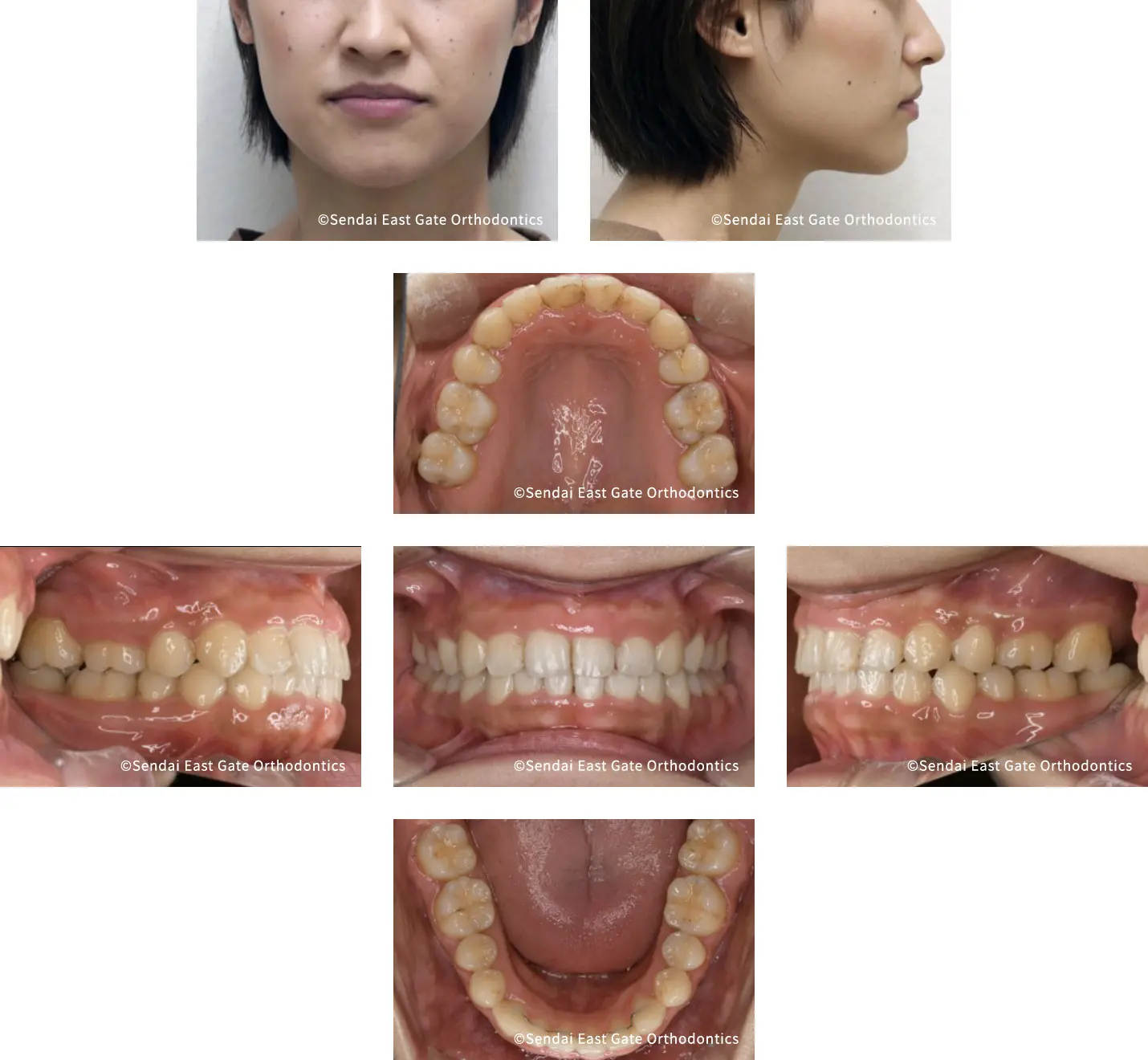

| 主訴 | あごが左にずれている、下の歯の真ん中がずれている | ||

|---|---|---|---|

| 年齢・性別 | 31歳成人男性 J.G様 | 治療に用いた主な装置 | マルチブラケット・歯科矯正用アンカースクリュー |

| 抜歯部位 | なし | 治療期間 | 3年2ヵ月 |

| 治療回数 | 54回 | 治療費 | 30万円~50万円※矯正歯科治療は公的健康保険対象外の自費診療となります。 ※治療費は症状により異なります。 |

| 治療の補足事項 | 保険適用の外科矯正となります。下顎右6番が先天欠損となっています。7・8番を6・7番に移動させます。上下顎の顎移動術にて配列しました。 | ||

| 治療内容 | 下顎骨が左側に偏位しており、咬合平面が右下がりの状態でした。上下顎顎骨移動術にて、咬合平面の傾きとオトガイの左側偏位の修正を外科矯正にて行ないました。また下顎右側6番が欠損していたため、下顎右側7・8番を6・7番に近心移動を行ない配列しました。外科的矯正手術には、下口唇の麻痺などの後遺症が発生する可能性があるため、治療開始前に外科的なリスクを充分に執刀医から説明していただいてから治療を開始しました。下顎右側6番欠損部への下顎右側7・8番近心移動は予知性が低い矯正移動となるため、移動が完全に達成できないリスクが存在し、その場合には、補綴治療で対応することを事前にご説明して治療を開始しました。 | ||

| 矯正治療のリスク・副作用について | 歯肉退縮・外科手術 | ||

- 治療前

-

-

- 治療中

-

-

- 治療後

-

-

叢生(大人・通常)【非抜歯治療】

| 主訴 | すきっ歯、凸凹歯、下の歯が横にずれている | ||

|---|---|---|---|

| 年齢・性別 | 25歳成人女性 N.N様 | 治療に用いた主な装置 | マルチブラケット・歯列矯正用弧線(パラタル・レバー・アーム・システム) |

| 抜歯部位 | なし | 治療期間 | 1年3ヵ月 |

| 治療回数 | 28回 | 治療費 | 80万円~100万円※矯正歯科治療は公的健康保険対象外の自費診療となります。※治療費は症状により異なります。 |

| 治療の補足事項 | 歯列矯正用弧線(パラタル・レバー・アーム・システム)を使用しての遠心移動により配列しました。 | ||

| 治療内容 | 下顎が左側に偏位していました。外科矯正が理想的な治療方法でしたが、外科矯正を希望されなかったため、上顎左側臼歯部の遠心移動と顎間ゴムによる配列を行ないました。外科手術による顎骨の位置と形態の補正が行われないため、傾斜成分が大きな矯正配列となり、後戻りの可能性が高いことが予測されました。再治療が必要となる可能性が懸念されたため、事前に説明してから矯正治療を開始しました。 | ||

| 矯正治療のリスク・副作用について | 歯肉退縮・後戻り▼歯列矯正用弧線(パラタル・レバー・アーム・システム) 医療機器認証番号:225AGBZX00034000 | ||

- 治療前

-

-

- 治療中

-

-

- 治療後

-

-

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・あごの成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に親知らずの影響で、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより歯を支える骨が痩せると、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。その場合、再治療が必要になることがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

・矯正治療により上下の前歯を前方や後方へ傾斜することにより、上下口唇の突出感が生じたり、増幅したりする一方、陥凹感が生じたり、増幅するなど変化することがありますが、矯正歯科医師による側貌のコントロールはできません。

・治療期間は歯並びと咬み合わせに異なりますが、前歯だけ永久歯に生え揃う小学校低学年(1〜4年生頃)の混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行う必要がある場合、動的治療期間は約半年~1年半程度ですが、その後、全ての歯が永久歯に生え揃う永久歯列で第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、成人矯正同様、動的治療期間は約1年半〜2年半程度ですが、2年半以上要することもあり、通院期間は総じて10年以上に及ぶことになります。

1.公的健康保険適用外の自費(自由)診療になります。

2.矯正治療の通院期間は歯並びを整える動的治療期間とその後、整えた歯並びが後戻りしない様に保定装置(リテーナー)を装着して頂きながら経過観察を行う保定期間の合計となります。

3.矯正治療の治療期間や通院回数は矯正治療の開始時期、不正咬合の程度、非抜歯・抜歯、使用装置などにより変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。

▼混合歯列での第一期矯正治療(限局矯正)、永久歯列での部分矯正(MTM)を行った場合

・動的治療期間:約6か月~1年6か月、通院回数(毎月1回):約 6~18回

・保定期間:約1年、通院回数(数か月に1回):約4回(※1)

・合計通院回数:約1年6か月~2年6か月、合計通院回数:約10~22回

▼永久歯列での第二期矯正治療(本格矯正)を唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)にて行った場合(※2)

・歯を抜かない非抜歯治療での動的治療期間:約1年6か月~2年、通院回数(毎月1回):約18~24回

・歯を抜いた抜歯治療での動的治療期間:約2年~2年6か月、通院回数(毎月1回):約 24~30回

・保定期間(※3):3年、通院回数(数か月に1回):約12回

・合計通院回数:約4年6か月~5年6か月、合計通院回数:約30~42回

※1 混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、約1年間の保定期間終了後も永久歯列完成まで経過観察を継続しますので、通院回数は4回以上になります。

※2 舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)よりも動的治療期間が長くなる場合があります。

※3 当院が規定する保定期間と通院回数で記載しております。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。

・症状によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)で治療できないことがあります。

・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。

・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。

・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。

・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。

・お口の状態によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。

・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

・傾斜や捩れの改善が難しいなど唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、高度な技術が要求されるなどの理由で治療費が高額になります。

・唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、硬くて太いワイヤーへの交換に時間がかかることから治療期間が長くなることがあります。

・歯はブラケットが接着している方向へ移動しやすいという特性から、歯の唇側(表側)への移動はしにくいという特性があります。

・直接、舌が触れる歯の舌側(裏側)にブラケット矯正装置がついているため、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、発音や咀嚼、嚥下などの舌の働きへの影響は特に大きいと考えますが、一般的に数日から1、2週間で軽減します。

・傾斜や捩れがある上の前歯にエラスティックチェーンを装着する目的で、また上下の前歯の咬み合わせを緊密にしたり、上下の咬み合わせの前後的なズレを修正するためのエラスティック リング(顎間ゴム)が装着できるように、付加装置として透明なアタッチメントを歯の唇側(表側)に接着することがあります。

・公的健康保険対象となる使用方法と、公的健康保険対象外の自費診療となる使用方法があり、自費診療となる場合は保険診療よりも高額になります。

・骨と化学的な結合をしないため、患者さまの骨の状態や口腔衛生状態によっては脱落することがあります。

・脱落した場合は再埋入を行なうことがあります。脱落部分の骨の穴が回復するまで数ヵ月の時間を要するため、別の部分に埋め込むことがあります。

・歯科矯正用アンカースクリューは骨に埋まっていますが、その頭部は歯肉の外にあるため、ケアを怠ると骨に感染することがあります。

・歯科矯正用アンカースクリューは歯根の間に埋入されることが多いため、埋入時に歯根を傷つけることがあります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器であり、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)を用いた治療を行なう工程で使用します。

・機能的・審美的に仕上げるために使用するので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・基本的に、食事と歯磨きのとき以外は、ゴムをかける必要があります。正しい方法で1日20時間以上ゴムをかけないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

・歯列矯正用弧線(イントラオーラルアプライアンス)をつける歯が被せ物など人工歯の場合は、使用できません。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器です。弧状で歯の移動または維持のために歯に力を加えるために使用します。

・機能的・審美的に仕上げるために使用するので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・アレルギー発症のおそれがあるため、ステンレスに対して過敏症やアレルギーのある方は使用できません。

・公的健康保険対象となるのは、自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関または顎口腔機能診断施設の指定を受けた医療機関のみとなります。指定を受けていない医療機関で外科矯正は、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・手術は全身麻酔のもとで行ないます。

・2~3週間程度の入院が必要となり、入院前には検査のために通院していただきます。

・手術後は部分的な麻痺やしびれが出たり、まれに鼻の変形が見られることがあります。

・骨を固定するために頬側からビスを入れてプレートを留める場合、数ミリの切開が必要となることがあります。ただし、ほとんどわからない程度の小さな傷です。

・手術後しばらくは口があまり開かないので、食生活に不都合を感じることがあります。

・手術後半年から1年くらいで、プレート除去手術のため再度1週間程度の入院が必要となることがあります。

当院でご提供している「カスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置(インコグニート)」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

○未承認医薬品に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年4月21日最終確認)。

○入手経路等

スリーエムジャパン株式会社より入手しています。

○国内の承認医療機器等の有無

国内では、カスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置(インコグニート)と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年4月21日最終確認)。

○諸外国における安全性等にかかわる情報

情報が不足しているため、ここではカスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置(インコグニート)の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

○医薬品副作用被害救済制度対象外

日本では完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。

・症状によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)で治療できないことがあります。

・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。

・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。

・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。

・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。

・お口の状態によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。

・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

当院でご提供している「マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

○未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年4月21日最終確認)。

○入手経路等

インビザライン・ジャパン株式会社より入手しています。

○国内の承認医療機器等の有無

国内では、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年4月21日最終確認)。

○諸外国における安全性等にかかわる情報

情報が不足しているため、ここではマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

○医薬品副作用被害救済制度対象外

日本では完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

・審美性を重視するため公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・ホワイトニングには、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングがあります。

・色の白さの度合いには、個人差があります。

・ホワイトニング後、一定期間、色素の沈着が顕著になるとの報告がされています。

・ホワイトニング後、24時間は、着色物質(カレー・コーヒー・ワイン・タバコなど)の摂取を控えてください。ホームホワイトニング施術期間中も同様です。

・ホワイトニング処置中や処置後に、痛みや知覚過敏の症状が生じることがあります。

・ホワイトニングの薬剤に対してアレルギーのある方は、薬剤で口腔粘膜に異常が起こることがあります。その際は、すぐに使用を中止してください。

・ホームホワイトニングはご自分で行なうため、どのような仕上がりになるか予想がつきにくく、歯の白さの調整が難しくなります。

・ホームホワイトニングでの器具の使用方法や薬剤量などが正しく守れているかご自分での判断が難しい場合は、歯科医師または歯科衛生士に相談ください。

・詰め物や被せ物が多い方は、ご自分の歯との色の差が目立つようになることがあります。その部分の色をご自分の歯に近づけることは可能ですが、時間と費用が必要です。

・入れ歯や差し歯など、人工歯は白くできません。

・被せ物を装着している歯には適用できません。

・歯にひびが入っていると、薬剤の影響により歯髄にダメージを与えることがあります。

・抗生物質の影響により歯の変色が著しい方は、ホワイトニングの効果が出にくい場合があります。

・「無カタラーゼ症」の方は、薬剤に含まれる過酸化水素を分解する酵素がないため、ホワイトニングはできません。

・薬剤の影響があるため、妊娠中や授乳中の方は控えてください。